BOOK REVIEWS

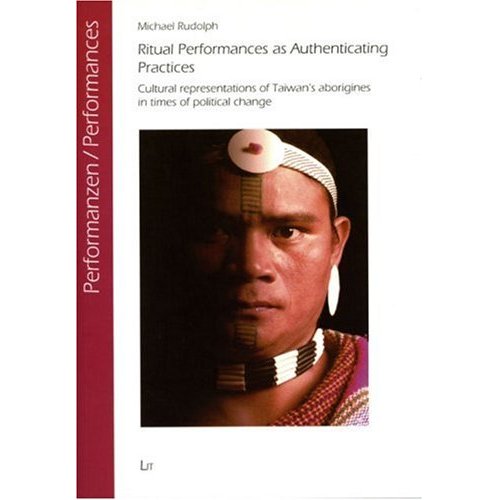

Michael Rudolph, Ritual Performances as Authenticating Practices, Cultural Representations of Taiwan’s Aborigines in Times of Political Changes

Michael Rudolph, Ritual Performances as Authenticating Practices, Cultural Representations of Taiwan’s Aborigines in Times of Political Changes, Berlin, LIT Verlag, « Performanzen », vol. 14, 2008.

Le présent volume constitue une contribution originale aux études taiwanaises : il insère l’examen des rituels aborigènes contemporains dans celui de la transformation du contexte politique, culturel et social taiwanais. Pareille approche part de la conviction que les rituels ne se contentent pas de « représenter » les croyances culturelles ou religieuses des communautés qui les mettent en scène ; les rituels contribuent à transformer la trame politique, sociale et identitaire dans laquelle leur performance trouve sens et s’insère.

Le rituel est donc envisagé ici en termes de « pratiques transformatrices », des pratiques qui, contrairement à l’opinion courante, ne visent pas d’abord à confirmer l’identité d’un groupe, mais plutôt à la réorganiser dans l’acte même de la performance rituelle.

Les rituels ne se contentent pas de signifier quelque chose, ils font quelque chose, particulièrement dans la façon dont ils construisent et inscrivent des relations de pouvoir. […] Plutôt que de voir le rituel comme un véhicule pour l’expression de l’autorité, les théoriciens de la pratique cherchent à explorer la façon dont le rituel est un véhicule pour la construction de relations d’autorité et de soumission1.

Le type de rites sur lequel Michael Rudolph porte son attention, et qu’il appelle des « retraditionalizing rituals » (p. 15), pointe donc le plus souvent vers des situations étrangères aux éléments historiques qu’ils empruntent : l’attention de l’observateur est d’abord attirée vers les « sens émergents » dont la mise en scène rituelle permet l’expression par une sorte de subversion des symboles cosmologiques ou autres qui sont mis en œuvre2. Les changements intervenant dans les formes rituelles ne sont pas forcément imposés par les conditions matérielles, ils correspondent à un travail de sens par lequel la communauté redéfinit ses frontières, son fondement et sa destinée. En même temps, le potentiel politique de tout rituel religieux ne peut être pleinement apprécié qu’en lisant son actuation en fonction d’enjeux et de stratégies qui dépassent ses frontières et l’ancrent dans une communauté plus grande. Nous sommes ainsi déplacés de la symbolique apparente du rituel à l’effet de sens et de pouvoir que sa mise en scène produit. En d’autres termes, la question de savoir si la sémantique des rituels contemporains est celle ou non des rituels passés est directement liée à la nature et à l’évolution de la communauté politique dont ils participent, qu’ils justifient et/ou qu’ils contestent et transforment3.

Après une excellente introduction théorique, l’ouvrage examine le rôle nouveau des rituels aborigènes dans le contexte des changements culturels, politiques et sociaux intervenus à Taiwan depuis le début des années 1990. Rudolph montre notamment la transformation des représentations des esprits-ancêtres (ancestor spirits) : d’abord « démons » à exorciser et chasser, ces esprits deviennent progressivement les forces mêmes qui protègent et qui viennent en aide à la communauté aborigène renaissante. En même temps, la mise en scène des rituels devient vite un enjeu politique, disputé par des forces politiques rivales : différents groupes aborigènes revendiquent leur glorieux passé de « chasseurs de têtes » pour donner plus d’éclat à leurs manifestations successivement anti-KMT puis anti-PDP (Parti démocratique progressiste). L’attention à cette dimension politique met aussi au jour une certaine manipulation des représentations et mouvements aborigènes par des intellectuels han qui les utilisent à leurs fins propres. Pareille manipulation est néanmoins partiellement érodée par l’émergence progressive d’une classe d’intellectuels aborigènes, eux-mêmes en quête de pouvoir et de légitimité. Enfin, le renouveau des pratiques rituelles ouvre un espace de « négociation » entre la foi chrétienne qui est désormais celle de la grande majorité des aborigènes taiwanais et un passé qu’ils se réapproprient en le réinventant.

La partie suivante examine d’abord la relation entre le processus de reconnaissance des Taroko comme groupe ethnique officiel et les rituels mis en œuvre par les communautés taroko. La réorganisation des valeurs et des attitudes qui a conduit à la réaffirmation de l’identité taroko est passée par une réinterprétation de leur cosmologie traditionnelle en termes de pratique sociale : les symboles cosmologiques sont devenus ceux de l’existence concrète, les rituels anciens étant profondément remaniés et recevant des significations nouvelles. L’intérêt de ce chapitre est de montrer que les premières tentatives menées par les intellectuels aborigènes pour réorganiser ces rituels dans la ligne des anciennes croyances se heurtèrent à la résistance des communautés locales, qui imposèrent leur propre système d’interprétation tant des croyances ancestrales que de leur enracinement dans l’église presbytérienne taiwanaise. L’échec relatif des intellectuels aborigènes peut être dû au fait que le public auquel ils songeaient vraiment était moins formé par leur propre peuple que par les intellectuels han qu’il s’agissait de convaincre de l’excellence et de l’efficace des croyances et pratiques aborigènes4. Le chapitre suivant examine le festival de la moisson (Ilisin en Amis) tenu chaque année par le village Amis de Taibalang5 dans le district de Hualien. Rudolph voit pareil festival comme un forum où valeurs, symboles et stratégies sont redistribués chaque année, aux fins de faciliter l’affirmation de l’ethnie Amis et son pouvoir de négociation dans la société taiwanaise. Les relations aux partis politiques, aux églises catholique et protestantes, aux autres niveaux d’autorité sont représentées et négociées de façon à garantir l’unité et la prospérité d’un village qui reste majoritairement catholique tout en aspirant à tirer parti de la nouvelle légitimité culturelle des pratiques shamaniques. Comme c’était déjà le cas en contexte taroko, cette stratégie est à la fois encouragée et compliquée par les relations symbiotiques entre les intellectuels locaux et la communauté intellectuelle han dans son ensemble. Là encore, pour les organisateurs du renouveau culturel aborigène, le défi est de savoir s’adresser à plusieurs publics à la fois, et d’opérer les arbitrages nécessaires pour ne heurter excessivement aucun d’entre eux.

La conclusion de l’ouvrage développe le constat suivant : la construction nationale taiwanaise est fondée sur la revendication consciente du multiculturalisme, et cette revendication a créé un système d’intérêts partagé des élites han et aborigènes. Une revitalisation culturelle partiellement menée depuis le haut a parfois créé des dilemmes pour les populations concernées, ou pour le moins, a induit un processus de négociation entre les aborigènes et leurs élites culturelles, processus dont les transformations rituelles portent la trace. Les élites aborigènes (travailleurs culturels, élites religieuses, politiciens…) poursuivent par ailleurs des intérêts souvent divergents ce qui tout à la fois complique et enrichit les stratégies de renouveau ethnique et culturel. Le deuxième point développé en conclusion porte sur l’importance du renouveau culturel et rituel aborigène dans la politique globale de construction identitaire taiwanaise. Le rôle stratégique de ces rituels est allé de pair avec leur « mise en spectacle », leur caractère performatif, l’insistance sur leur caractère religieux, sanctionné parfois par un sacrifice sanglant (p. 198-201). Implicitement, Rudolph se montre sévère pour l’élite aborigène : les intérêts créés par l’entreprise taiwanaise d’affirmation culturelle la mettent davantage en symbiose avec les élites han qu’avec sa propre communauté. Le risque existe d’une redéfinition culturelle aborigène qui n’est plus en prise avec les aspirations des aborigènes eux-mêmes (p. 210). Par ailleurs, et jusqu’à présent, l’affirmation culturelle aborigène n’a pas rapproché les populations aborigènes et han, mais a plutôt redéfini les frontières qui les séparent.

Il faut savoir gré à Michael Rudolph d’offrir ici une réflexion d’ensemble sur la relation dialectique entre reconstruction rituelle et redéfinition identitaire, une réflexion nourrie par des études de cas fines et soigneusement documentées. Son étude n’offre pas seulement des ouvertures précieuses sur la culture taiwanaise contemporaine ; elle permet d’inscrire cette dernière dans de nouvelles perspectives comparatives, notamment avec le reste du monde austronésien dont les aborigènes taiwanais ne sauraient être séparés.